- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Enthüllung einer Gedenktafel für drei erhängte Zwangsarbeiter

30. Januar 2025 – 11:00 – 12:30

am 30.01.25

um 11 Uhr

an der Jahneiche bei der Schlotwiese in Zuffenhausen (direkt an der Bushaltestelle Schlotwiese)

Begrüßung: Diethard Möller

Inge Möller berichtet über die Morde an den Zwangsarbeitern.

Musikalische Begleitung: Christoph Haas

An der Jahneiche, Marconistraße im Stadtpark Zuffenhausen, wurden am 12.September 1944 durch die Gestapo die Zwangsarbeiter Paul Nikitin, geboren am 12.7.1921 in Gschtk,Terenty Lawrik, geboren am 10.3.1893 in Tschernigowsky und Sergi Schibaew, geboren am 25.9.1913 in Smolensk,

wegen angeblichem Diebstahl von Lebensmitteln erhängt.

Die Namen dieser drei ermordeten Zwangsarbeiter sind durch Sterbeurkunden und Zeitzeugenaussagen belegt. Die Recherche machten Winfried Schweikart und Inge Möller.

Weitere Morde an Zwangsarbeitern im Lager Schlotwiese werden von Roland Müller und Christian Rak erwähnt. Hier fehlen Namen der Opfer und Ort der Vollstreckung.

Schon 1938 kam es in Stuttgart wegen der Rüstungskonjunktur zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel, der sich nach dem Überfall auf Polen und die Sowjetunion verstärkte, weil immer mehr einheimische Arbeitskräfte eingezogen wurden. Sie wurden durch Zwangsarbeiter aus allen besetzten Ländern ersetzt. Diese mussten vor allem in der Rüstungsindustrie die Waffen herstellen, die dann gegen ihre Heimatländer eingesetzt wurden und durch ihre erzwungene Arbeit den Krieg verlängerten. Die Zwangsarbeiter waren für die Betriebe ein riesiges Geschäft, da sie zu einem Bruchteil der Gehälter der regulären Belegschaft bezahlt wurden. Der Staat verdiente zusätzlich an den Sonderabgaben, die vor allem Zwangsarbeitern aus Osteuropa, Juden und Sinti abgezogen wurden. In Stuttgart waren über 30.000 Zwangsarbeiter in 150 Lagern und zahllosen dezentralen Kleinlagern untergebracht.

1942 errichteten die Heinkel-Flugzeugmotorenwerke die ersten Baracken auf der Schlotwiese (Die

Firma Hirth-Motoren wurde nach dem Tod des Besitzers 1939 von Heinkel-Flugzeugmotoren aufgekauft, im Sprachgebrauch aber weiter Hirth-Motoren genannt). Die Stadt Stuttgart errichtete danach Baracken für französische, holländische, polnische und andere Nationalitäten. Dazu kam auch eine Kantinenbaracke für 3000 Personen: „Zuffenhausen entwickelte sich zu einem Zentrum des Zwangsarbeitereinsatzes und der Zwangsarbeiterunterbringung in Stuttgart.“ (Roland Müller in Zuffenhausen. Dorf – Stadt – Stadtbezirk) Die Schlotwiese war zuvor ein Erholungsgebiet für die Bevölkerung. Es erschien den Erbauern wegen der Nähe zur Rüstungsindustrie ideal. Ursprünglich

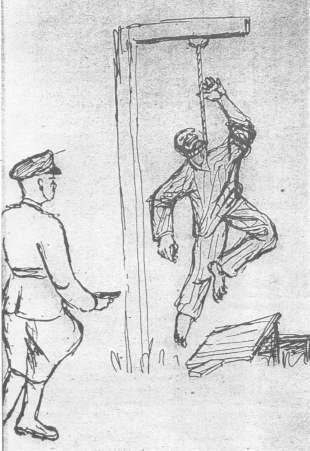

planten die Nazis mit dem Generalplan Ost (Der deutsche Krieg um „Lebensraum im Osten“ 1939-1945 Hrsg. Peter Jahn u.a.) weite Gebiete in Polen und der Sowjetunion zu entvölkern, die Menschen weiter nach Osten zu vertreiben, als Sklaven zu halten oder gleich umzubringen, um Platz für das „Volk ohne Raum“ zu schaffen. Nun brauchten sie die Polen und die Bevölkerung der Sowjetunion als Arbeitssklaven in Deutschland, um den Krieg weiterführen zu können. Da die Nazis den „Ostarbeitern“ gegenüber großes Misstrauen hegten, wurden sie durch eine besondere Kennzeichnungspflicht ausgegrenzt, durften ihre bewachten Lager nicht verlassen. Ein extra für die Ostarbeiter geschaffenes Sonderstrafrecht sorgte dafür, dass sie schon wegen geringfügiger Vergehen hingerichtet werden onnten. Nach Aussagen von Zeitzeugen sind sowjetische und polnische Zwangsarbeiter an einem Baum auf der Schlotwiese erhängt worden: „Ein als offizieller Vertreter der Kriminalpolizei, ein bei den Hinrichtungen anwesender Kriminalsekretär hat nach 1945 Hinrichtungen bestätigt.“ (Roland Müller, s.o.). Er gab den Gestapo-Angehörigen Bechtle als Vollstrecker an und nannte als Grund Plünderungen nach Luftangriffen. „Wo sich Vorgänge rekonstruieren ließen, erweisen sich die Delikte meist als aus der schieren Not geborene Formen der Überlebenssicherung“ (Benigna Schönhagen: Gräberfeld X, Tübingen, S. 47). Die Zwangsarbeiter mussten häufig nach Bombenangriffen Trümmer wegräumen. Fielen ihnen dabei Lebensmittel in die Hände, galt es als Plünderung, wenn sie sie nicht ablieferten.

Die 6 Ostarbeiter, für die wir auf der Schlotwiese Stolpersteine verlegt haben, wurden hier im Lager von der Gestapo abgeholt und in Welzheim im Steinbruch erhängt. Ihre Leichen wurden in der Anatomie Tübingen seziert. Die Überreste wurden auf dem Gräberfeld X auf dem Tübinger Friedhof vergraben.

Exekution Welzheim, von Konrad Wüest Edler von Vellberg, einem Häftling, gezeichnet